根據3GPP最新的進度安排,5G NR協議將分爲三個階段:NSA,SA和Late Drop。

NSA:Non-stand alone部署,即以LTE爲錨點,NR與LTE雙鏈接。NSA的標準化工作基本在2017年12月凍結。

SA: Stand alone部署,5G網絡(包括核心網和無線接入網)獨立部署,這也是5G部署的終極目標。3GPP計劃在2018年6月完成SA的主要標準化工作。

Late drop:在SA基礎上添加新的功能,如NR-NR 雙鏈接等。

一 BWP背景

5G的頻點分爲兩部分:FR1(f < 6GHz,低頻)和FR2(f > 6GHz,高頻、毫米波)。FR1的帶寬可以是5MHz,10MHz,15MHz,20MHz,25MHz,30MHz,40MHz,50MHz,60MHz,80MHz和100MHz。FR2的帶寬可以是50MHz,100MHz,200MHz和400MHz等。

5G的帶寬最小可以是5MHz,最大能到400MHz。如果要求所有終端UE都支持最大的400MHz,無疑會對UE的性能提出較高的要求,不利於降低UE的成本。同時,一個UE不可能同時佔滿整個400M帶寬,如果UE採用400M帶寬對應的採樣率,無疑是對性能的浪費。此外,大帶寬意味着高採樣率,高採樣率意味着高功耗。

在上面這樣的大背景下,BWP技術完美的解決了上述問題。

二 BWP技術

2.1 技術原理

BWP,英文全稱爲Bandwidth Part,即一部分帶寬。我們有時也用Bandwidth Adaptation指代這個技術,即帶寬自適應變化。

在LTE中,UE的帶寬跟系統的帶寬保持一致,解碼MIB信息配置帶寬後便保持不變。

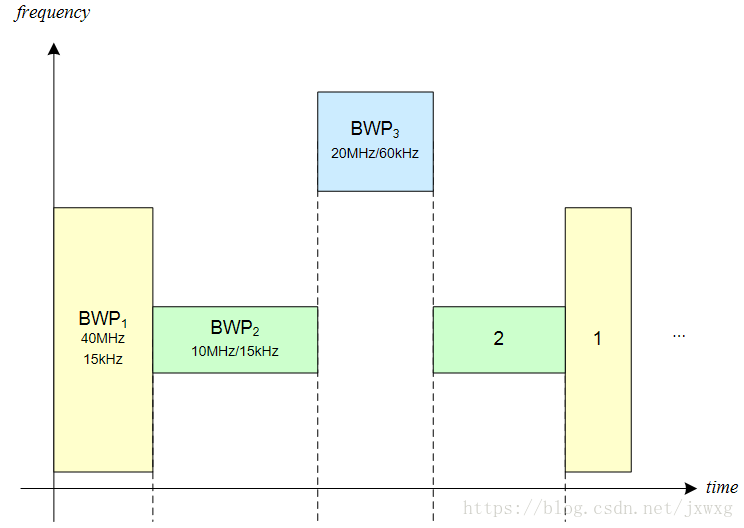

在NR中,UE的帶寬可以動態的變化。如下圖爲例來解釋BWP。第一個時刻,UE的業務量較大,系統給UE配置一個大帶寬(BWP1);第二時刻,UE的業務量較小,系統給UE配置了一個小帶寬(BWP2),滿足基本的通信需求即可;第三時刻,系統發現BWP1所在帶寬內有大範圍頻率選擇性衰落,或者BWP1所在頻率範圍內資源較爲緊缺,於是給UE配置了一個新的帶寬(BWP3)。

UE在對應的BWP內只需要採用對應BWP的中心頻點和採樣率即可。而且,每個BWP不僅僅是頻點和帶寬不一樣,每個BWP可以對應不同的配置。比如,每個BWP的子載波間隔,CP類型,SSB(PSS/SSS PBCH Block)週期等都可以差異化配置,以適應不同的業務。

(圖片來自 3GPP NR協議 38.300)

2.2 技術優勢

BWP的技術優勢主要有四個方面:

1. UE無需支持全部帶寬,只需要滿足最低帶寬要求即可,有利於低成本終端的開發,促進產業發展;

2. 當UE業務量不大時,UE可以切換到低帶寬運行,可以非常明顯的降低功耗;

3. 5G技術前向兼容,當5G添加新的技術時,可以直接將新技術在新的BWP上運行,保證了系統的前向兼容;

4. 適應業務需要,爲業務動態配置BWP。

不過世界上沒有完美的技術,任何技術都有自身的優勢和劣勢。BWP雖然能給5G帶來很多靈活性、降低功耗等,但BWP也使5G系統的設計更加複雜。之後有機會再給大家詳細講講BWP這個技術。

三 BWP類別

在NR FDD系統中,一個UE最多可以配置4個DL BWP和4個UL BWP。在NR TDD系統中,一個UE最多配置4個BWP Pair。BWP Pair是指DL BWP ID和UL BWP ID相同,並且DL BWP和UL BWP的中心頻點一樣,但是帶寬和子載波間隔可以不一致。

BWP主要分爲兩類:Initial BWP和Dedicated BWP。Initial BWP主要用於UE接收RMSI、OSI發起隨機接入等。而Dedicated BWP主要用於數據業務傳輸,Dedicated BWP的帶寬一般比Initial BWP大。